社長メッセージ

社長就任2年目を迎えて

就任1年目で見えた課題を踏まえ、 企業価値向上と社員の幸せを両立させる経営へ

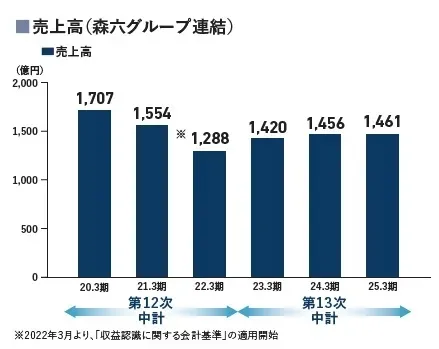

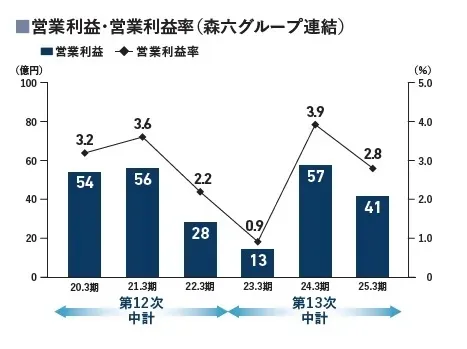

2024年6月の社長就任から、早くも1年が経ちました。私の社長としての初年度は、2023年3月期~2025年3月期の第13次中期経営計画(以下、第13次中計)の最終年度にあたり、計画の締め括りと並行して次期中計の策定を進めるという極めて重要な節目に立った1年であり、その責任の重さを強く実感する日々でした。

第13次中計では、「業績を力強く回復させる」という決意のもと、高い利益目標を掲げましたが、半導体の供給不足、北米における人件費の高騰、EVシフトに伴う中国市場向け自動車の減産といった事業環境の急変に加え、地政学的リスクの高まりや世界的なインフレなど、外部環境も想定を超える厳しさが続きました。このような状況下で、掲げた利益目標の達成に至らなかったことを、私自身、重く受け止めています。

一方で、不採算事業の見直しによる収益構造の強化を進めるとともに、次世代モビリティを見据えた独自技術の開発に着手するなど、将来への布石も着実に打ってきました。これらの取り組みは、今後の持続的な成長に向けた確かな土台になると確信しています。また、サステナビリティ経営においても明確な方向性を示し、グループ全体で重要課題に取り組んだ結果、全社的に意識が高まるとともに、しっかりと企業価値向上につなげていく姿勢が根付いたと実感しています。

第14次中計(2026年3月期~2028年3月期)の策定にあたり、私の原動力となったのは、「日々、現場で真摯に努力を重ねている社員に、しっかりと報いたい」という強い想いです。

経営者の使命は、企業価値を持続的に高め、安定した利益を創出し続けることで、すべてのステークホルダーに経済的・社会的な価値を提供していくことにあります。そのうえで、会社の未来を共に築く社員一人ひとりに成果を還元し、働くことの誇りと、物心両面の豊かさを実感してもらうことこそが、私にとっての喜びであり果たすべき使命です。就任1年目を振り返る中で、経営トップとして社外の方々との対話の機会が増えたことは、非常に貴重な経験でした。多様な立場から寄せられる真摯なご意見に耳を傾けることで、森六グループの持つ強みを再認識するとともに、克服すべき課題を改めて認識することができました。中でも、株主・投資家の皆さまとのコミュニケーションの強化は、特に重視していることの1つです。私は株価を“経営の通信簿”と捉え、当社グループのビジョンや成長可能性を株式市場に的確に示し、ご期待に応えていくことが社長としての責務だと考えています。こうした気づきや学びは、新たな第14次中計の策定にも大いに活かされています。

2035年長期ビジョン

一社化による新体制のもと、 長期ビジョン達成に向けて全社の強みを結集

当社グループは、各事業のシナジー創出を強化し持続可能な成長を図るため、2025年4月に森六ホールディングスのもと、森六テクノロジーと森六ケミカルズを統合し、「森六株式会社」として一社化しました。

当社グループの歴史を紐解けば、もともとは一社体制で2事業を展開していましたが、各事業の成長スピードや意思決定を早めるため、2008年に持株会社と事業会社2社による分社体制へと移行しました。以来、各事業はそれぞれにグローバル展開を進め一定の成果を上げてきました。近年の事業環境は一段と変化のスピードを増しており、その中でさらなる成長を実現するには、グループ全体として取り組む新たな価値創出と、より迅速な意思決定が不可欠だと判断し、改めて一社体制へと統合する決断に至りました。

一社化に際しては、「共に挑もう、新たな未来。」というスローガンを掲げました。当社グループの社員だけでなく、ステークホルダーの皆さまとも一体となって変革に挑み、未来を創造していくという強い意志を込めており、この言葉が、挑戦への意識を社内に広げる拠りどころとなっています。

一社化の目的の一つである「シナジーの創出」については、人や組織によって感じ方に違いがあることも十分認識していますが、シナジーとは特別な施策や構造改革から生まれるものだけではなく、むしろ社員同士の対話や日々の交流、部門や地域を越えた小さな連携の積み重ねの中にこそ、その芽があると考えています。一人ひとりが互いを知り、学び合い、力を合わせて未来に挑んでいく──その過程こそが、まさに森六が目指す新たな価値の創出であり、変革の出発点です。

あわせて、第13次中計で掲げた2030年ビジョンを継承した2035年長期ビジョン「CREATE THE NEW VALUE」のもと、当社グループの存在意義や、社会に果たすべき役割を「OurMission:ものづくりの技と化学の力で、社会に価値あるソリューションを提供する」と明文化しました。そこには、両事業の強みである「ものづくりと化学」を融合させ、顧客はもちろん、社会全体に価値あるソリューションを提供し続けていくという想いを込めました。

この2035年長期ビジョンの実現に向けて、当社グループは4つの戦略を柱に掲げています。

第一に、「顧客ポートフォリオの拡充」です。顧客基盤の多様化を図ることで、外部環境の変化にも強い事業構造を目指します。第二に、当社の強みであるコア技術を活かし、「外装樹脂部品の拡大」を進めることで、収益力の強化を狙います。第三に、「商社グローバル比率の拡大」として、ケミカル事業の海外展開を一層加速させる考えです。

あわせて、「二輪事業の拡大」および「多目的モビリティ事業進出」に取り組むことで、自動車に依存しない製品ポートフォリオの強化を図ります。これらの施策を通じて、当社グループが強みを持ち、競争優位性を発揮できる領域にリソースを集中することで、課題解決力と同時に「稼ぐ力」、すなわち利益創出力を飛躍的に高めていくというロードマップを描いています。

第14次中計の狙い

足元の利益創出にこだわりながら、 将来に向けた成長戦略を着実に推進

2026年3月期から始動した第14次中計では、第13次中計の課題と成果を真摯に受け止め、改めて利益の最大化に徹底的に取り組む方針です。

当社グループのビジネスモデルは、主力である自動車業界の製品モデルチェンジに連動する構造であり、施策や投資の効果が数字として表れるまでに一定の時間を要するのは事実です。

だからこそ、この事業構造の機会とリスクを正しく把握し、的確に活かすことで、営業利益目標の確実な達成を目指します。さらに、短期的な動きにとらわれることなく、先を見据えた一手を戦略的に打ち続けることで、中長期的に確かな成長を実現していきます。

第14次中計では、4つの重点戦略を推進します。まずは、「①主力事業の更なる利益追求」です。市場の拡大や新規顧客の獲得、製品・商材ポートフォリオの最適化を図ることで収益力を高めます。開発領域においては、「②将来の製品化に向けた開発の推進」を掲げ、独自性があり付加価値の高い製品開発を推進していきます。加えて、一社化のテーマでもある「③事業シナジーによる新たな価値創造」を実現するため、両事業における人材やノウハウの交流・融合を加速するとともに、主力事業と親和性が高い分野で戦略的アライアンスやパートナーシップを構築するなど、社外とのシナジー創出にも注力し、持続的な成長を目指します。

このように、幅広い視点から事業成長を図ると同時に、それらを支える、サステナビリティや人材開発、DXや知財活用など「④事業基盤の更なる強化」にも取り組む方針です。

これらの戦略を推進する上で、私が特に重視しているのが「顧客満足の追求」です。私たちのミッション「ものづくりの技と化学の力で、社会に価値あるソリューションを提供する」の具現化を通して、顧客の課題に対してソリューションを提供し、競争力向上を支えること。そうした貢献を通じて顧客の信頼を獲得し、より強固なパートナーシップを育むことが、ひいては社会全体の課題解決への貢献につながります。

ただし、こうした役割を果たし続けるには、私たち自身がしっかりと利益を出せる強い企業となり、成長し続けることで次なる価値創出のための原資を確保しなければなりません。真の顧客満足と社会貢献を実現するためにも、利益追求の重要性を、社員一人ひとりがしっかりと理解し、日々の行動に落とし込んでいくことが大切です。

アジリティ経営を推進

360年以上にわたる挑戦の積み重ねを 次世代へ確かに継承

第14次中計の基本方針として、「アジリティ経営で未来を拓く」を掲げました。

「アジリティ経営」とは、変化をいち早く捉えて柔軟に対応し、敏捷性を備えた経営姿勢を指します。先行きの見えにくい不透明な環境が続く今、私たちは一層、俊敏性と適応力を備えた経営を行い、未来を切り拓く必要があります。

当社グループには、そうした言葉がなかった時代から「アジリティ経営」を続けてきた歴史があります。遡れば1663年、江戸時代初期に藍玉の商いを始めて以来、肥料や合成樹脂、塗料、医薬品など、時代ごとのニーズを先読みし、果敢に新たな領域へ挑戦してきた歴史があります。常に変化を恐れず、新しい価値の創出に取り組んできたこの姿勢は、顧客や取引先の皆さまに支えられながら培った知見やノウハウと共に、現在の当社グループの根幹を成すものです。

こうした企業文化をしっかりと継承し、次の世代へとつなげていくことが、今後のさらなる組織活性化と持続的成長の鍵になると実感しています。

そのために私が重視しているのが、社内におけるコミュニケーションの充実です。

「組織を導く立場だからこそ、周囲の意見を真摯に聴かなければならない」という考えは、社長に就任する以前、管理職となった頃から一貫して持ち続けてきた信念です。経営陣からのメッセージを伝える機会を増やすだけでなく、私自身が社員一人ひとりの声に耳を傾け、どんなことでも気軽に相談できる雰囲気づくりを通じて、双方向の対話を大切にしたいと考えています。

こうした文化のもとで経営陣と社員がしっかりと対話を重ね、お互いの行動に良い変化を生み出せる関係性を築いていくことが理想です。社員の皆さんには、現在の経営環境の厳しさを正しく理解し、「利益は自然に生まれるものではなく、自らの行動によって生み出すもの」という意識を持ち、自発的に行動してほしいと思います。

一方で、私を含む経営陣や管理職にも、若手社員からの新しい発想や挑戦を、「前例がない」「これまでの常識に合わない」といった理由で否定することなく、フラットな視点で向き合い、可能性を見出していく姿勢が求められています。「当面良ければよい」のではなく、将来を見据えた経営を徹底し、次の時代に強い会社を引き継いでいく責任を果たしていきます。実際に、近年はそうした組織づくりの手応えも感じています。取締役会では、社外取締役から持続的成長に向けた建設的な意見をいただく機会が増え、議論が活発化しています。監査等委員会設置会社へ移行してから1年が経ち、取締役会と経営会議の役割を明確化したことで、取締役会における中長期的な議論の時間が拡充され、対話の質も高まりました。今後も、すべての取締役が未来志向の姿勢で考え、行動することで、当社グループに受け継がれてきた「アジリティ経営」のDNAをより一層発揮し、持続的な成長のための強固な土台を築いていきます。

持続的な成長へのシナリオ

森六ならではの強みを再認識し、「なくてはならない企業」として 確かな成長を実現

社長に就任してからの1年間、改めて森六グループならではの強みを見つめ直す機会が多くありました。

まず、樹脂加工製品事業においては、「ユーザー視点に立った開発力・提案力」と「QCD(品質・コスト・納期)のバランスが取れた高度な生産・供給能力」が、競争力の核となっています。一方、ケミカル事業では、「小回りの利くフットワーク」と、「高付加価値の商材を安定的に提供できる調達力」が大きな強みです。そして、これら2つの事業に共通するのは、各分野のプロフェッショナルとして、顧客や市場から長年にわたり築き上げてきた揺るぎない信頼と、その根幹を支える「社員一人ひとりの誠実さ」です。私はこれこそが、当社グループ最大の財産であると思います。これらの強みは、外部環境が変化しようとも、価値を失うことなく発揮され続けるものです。例えば、自動車を中心としたモビリティ分野は、形を変えつつ進化を続けることで、市場全体にも大きな変革をもたらすと考えています。そんな中、どのような変化があっても、私たちは新しい価値を生み出し、社会や顧客に貢献する」という使命のもと、挑戦し続けていくでしょう。ケミカル事業においても、異なる素材や技術の掛け合わせによって、これまでにない価値を創出することが可能です。こうしたイノベーションの積み重ねが、産業全体の成長にも貢献できると考えています。だからこそ、当社が手掛ける各事業は、常に新たなアプローチを追求し、社会のニーズを先取りしたアウトプットを生み出していくという意味で、極めて意義深く、挑戦しがいのある事業であると感じています。

「Our Mission」に掲げている通り、当社グループは単なるものづくりにとどまらず、価値ある“ソリューション”の提供を通じて、持続的な成長を実現していきます。

そして私自身を含め、社員一人ひとりが自らの仕事に誇りと責任を持ち、オープンで率直な対話を重ねながら、グループ全体のエンゲージメントを高めていくことが、さらなる成長の原動力になると確信しています。

公募スローガン採用者と黒瀨社長が対談

「共に挑もう、新たな未来。」に込めた想いとは

新生「森六」として新たなスタートを切るにあたり、多様なステークホルダーと共に新たな未来を創出する行動を喚起することを目的に、全社スローガンを社内公募しました。国内外のグループ会社から寄せられた230作品の中から、生産技術部 関東工場 生産技術課の柿沼義和による「共に挑もう、新たな未来。」が採択されました。

360年続く企業として、受け継がれてきた挑戦の心を絶やさず、常に前進を目指す森六でありたい。そしてステークホルダーの皆さまと“共に”歩み、未来を築いていきたいという想いを込めました。(柿沼)

新たな挑戦に臨むうえで、私たちが大切にする「進取の精神」と「同心協力」の価値観がこれまで以上に重要となります。「共に挑もう、新たな未来。」というスローガンは、一社化をきっかけとした挑戦による成長と、革新の可能性に期待を込めた言葉です。私自身を含め、すべての役員・社員がその意識を共有し、共に前進していきたいと思います。(黒瀨)