生産事業本部長メッセージ

第13次中計の振り返り

厳しい環境下にあって、自らの強みを再認識し 事業基盤の強化に確かな手応え

第13次中期経営計画(以下、中計)期間を一言で振り返れば、多くの課題に直面した3年間でした。計画当初は、CASE※と呼ばれる新しい波が事業機会の拡大をもたらす中、コロナ禍を脱して成長を実現する時期と見込んでいました。しかし実際は、世界的な半導体不足により自動車の生産計画が大きく変動し、特に中国やアジアにおける減産は想定以上に厳しい状況となりました。加えて、北中米では人件費高騰による利益低下が進み、世界各地で環境変化が激化する中、森六としてもグローバルポートフォリオの見直しを迫られました。

一方で、このような状況への危機感が契機となって、自らの強みを再認識し、それを活かして事業成長の基盤を強化しようとする動きが加速しています。

当社がTier1自動車部品メーカーとして安定したポジションを維持してきた背景には、有力顧客から当社のQCD(品質、コスト、納期)に対して高い評価をいただいていることが挙げられます。この強固な基盤の上に、自動車メーカーのこだわりに応える高度で小回りの利く開発力や、共にユーザー満足を追求できる発想力、そして外装などの大物部品も扱えるキャパシティを含めた生産力が参入障壁となり、揺るがぬ競争力となってきました。

第13次中計では、日々の提案活動を通じて、これらの強みを改めて顧客にご評価いただけたものと捉えています。

また、既存顧客以外の自動車メーカーに対しても、積極的かつ継続的な提案活動が奏功し、当社が強みとする加飾技術が認められ、今後の取引拡大が見込まれています。このような厳しい環境下にあっても顧客基盤を拡充できたことは、第14次中計とその先に向けた種まきの期間として、大きな意義があったと評価しています。

※CASE:自動車の先進技術であるConnected(IoT化)、Autonomous(自動運転)、Shared(シェアリング)、Electric(電動化)の頭文字を取った造語

第14次中計のビジョン

顧客と製品のポートフォリオを最適化し、 能動的に成長できるビジネスモデルの確立へ

第14次中計で樹脂加工製品事業が目指すのは、「成長分野の収益化加速と新たなビジネスモデルの創出による事業成長基盤構築」です。

ここで言う「新たなビジネスモデル」とは、顧客の生産台数に左右される「追随型のビジネス」から、自らの意思で高付加価値な案件を選択し、収益性を追求していく「能動的なビジネス」への転換を進めていくことです。

これまで当社グループは、有力顧客の海外展開に合わせて自らも進出し、現地で部品を生産・供給することで、事業の拡大を進めてきました。しかし近年、自動車業界に限らず、海外における日系工場の縮小や撤退が相次いでいます。従来のような顧客依存型の展開ではなく、自らの意思と戦略で成長シナリオを描き、主体的に事業を構築していかなければ生き残っていくことはできないと肌で感じています。

そこでポイントとなるのが、「地域・顧客・部品」のポートフォリオを最適化することです。今後ますます労働人口が減少し、人手不足が深刻化していく中、限られた経営資源でビジネスを成立させていくためには、成長領域・高利益領域に照準を絞る必要があります。

まず「地域」については、北米とインドに注力し、コストの最小化を図りながら機動的な生産体制を敷いていきます。「顧客」については、先述した新規顧客との取引拡大を見据え、どの地域および車種に注力すべきかを見極めていきます。そして「部品」については、多岐にわたる部品群を俯瞰的に見渡して、利益率の高い部品とそうでないものを峻別し、注力するべきか否か判断していきます。そのためには、透明性の高い判断基準を用い、社内の意思統一やモチベーション向上にもつなげていく考えです。

こうした選択と集中によって開発効率を高めていくと同時に、顧客満足に資する開発力を磨くことで付加価値向上を推進し、レジリエントな収益構造を実現していきます。

第14次中計で目指す組織の姿

従業員一人ひとりが「柔軟性と自主性」を発揮し 自らの意思で利益を創出していく組織に

「新たなビジネスモデル」を実践するには、会社全体のマインド転換が必要です。私は現場の従業員に「大きくなるのではなく、強くなれ」と繰り返し伝えています。言い換えれば、むやみに売上を追いかけるのではなく、しっかりと利益を確保することが最も大切だということ。そうした、高利益で「強い」体質に変えていくうえで、従業員一人ひとりには「柔軟性と自主性」を意識してもらいたいと思っています

柔軟性とは、社会や環境の変化にタイムリーに対応することです。不確実な事業環境の中でも持続的に成長していくためには、過去の成功体験にとらわれず、先を見据えた新たな策を講じ続ける必要があります。また、仕事は顧客や上司から「与えられる」のではなく、自ら「勝ち取る」というマインドを持って、個々の持ち場で創意工夫を積み重ねていく必要があるでしょう。

そうした強い組織をつくれるよう、我々経営陣も成長ビジョンをしっかりと発信し、現在の課題を明確にしたうえで、新しい成長機会を共に見出していく姿勢を大切にしたいと思います。その考えを現場の従業員一人ひとりに腹落ちしてもらい、日々の行動に反映してもらえるよう心がけます。

ステークホルダーへのメッセージ

社内外のパートナーと連携を強化し、変化に強いレジリエントな組織へ変革

変化に即応して成長機会を獲得するためには、自らにない機能や強みを持つ社内外のパートナーと積極的に連携し、新たな発想で新たな価値を生み出していくことも重要です。

まずは今般の一社化のテーマでもある、ケミカル事業とのシナジー創出を念頭に置いています。これまでも、石油由来の樹脂を削減したサステナブル材料の開発などを共同で進めてきましたが、今般の組織刷新をきっかけに、経営陣同士の意見交換や現場での人材交流が急速に進んでおり、引き続き、具体的なテーマを設定して共同開発を加速させていきます。

また、社外パートナーとの協働についても、強みとする加飾技術を拡充するための技術提携をはじめ、幅広い選択肢を視野に入れて検討しています。加えて、サプライヤーにも率直な意見や意欲的な提案を求め、互いに成長していける関係を育んでいきます。

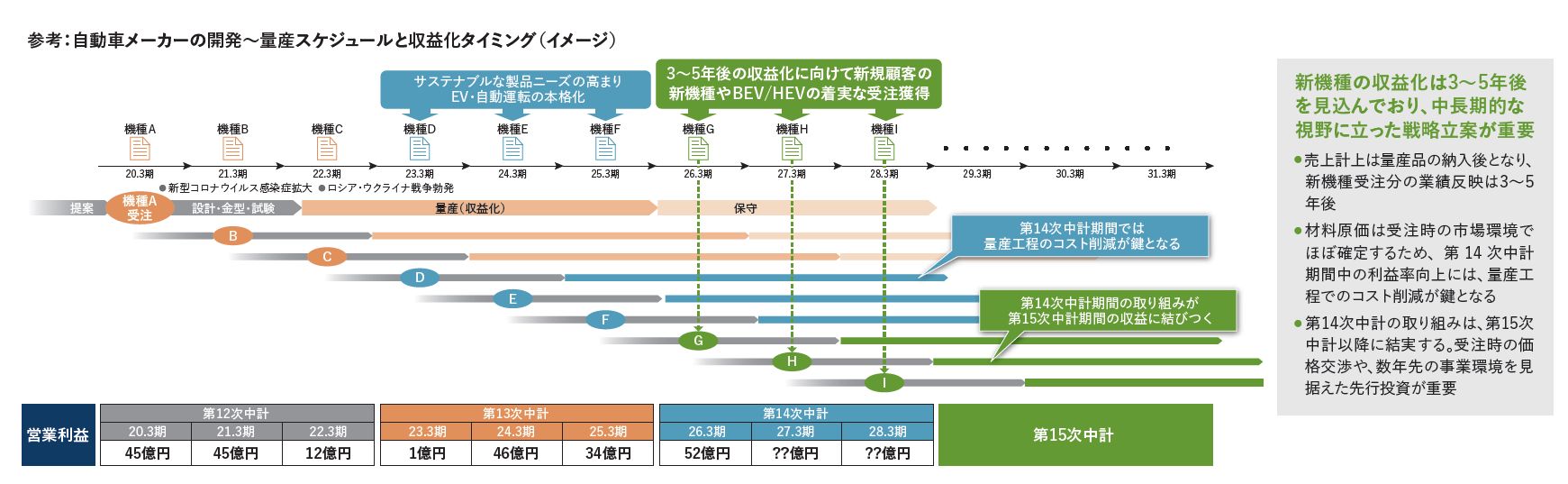

株主・投資家の皆さまに対しては、当社の成長シナリオをしっかりと説明し、ご理解いただく必要があると考えています。というのも、自動車業界のビジネスは、機種のモデルチェンジ・マイナーチェンジのサイクルが基軸となっているため、仕込みや投資が収益として回収されるまでに、3~5年以上の時間を要するという特徴があります。第14次中計の新たな取り組みも、最終年度以降に成果が現れてくると見込んでいますので、中長期的な成長を見据えご期待いただければと思います。

私たちは今後、戦略的に利益を積み上げ、変化に強いレジリエントな体質に変革していきます。従業員一丸となって筋肉質な強い組織を築き、成長機会を着実に獲得して、顧客やサプライヤー、株主・投資家の皆さまをはじめとしたあらゆるステークホルダーの皆さまの満足を追求してまいります。